Условия и этапы социализации мифа

Условия и этапы социализации мифа

Условия и этапы социализации мифа

Михаил Дымшиц

Любой

миф начинает свое существование как индивидуальный. Миф ли это о себе, миф ли

это о грозе и дожде, миф ли это о предметах вокруг нас или отношениях между

нами (далее по тексту "объект" мнения): возникают они как мнение у

конкретного человека о своем отношении к чему-то (отношение - интерес, страх и

т.д. - возникают при встрече с предметом и являются причиной формирования

мнения).

Это

мнение исчерпывающе, понятно и самодостаточно для автора и на этом этапе не

является собственно "мифом". Но человеку свойственно делится своим

мнением с окружающими (части человечества свойственно рефлексировать свое

мнение и рефлексия является случаем интроспективной "социализации",

что при определенной интенсивности может породить известную убежденность

".. но это-то знают все") и в процессе попытки поделиться может

выяснится, что:

неинтересен

объект мнения (как предельный случай: просто не известен)

мнение

не понятно (строго говоря, мнение не понятно тогда, когда нет согласия по

критериям описания и допустимым операциям с этими критериями)

мнение

не исчерпывающе (использованы не все возможные критерии)

мнение

не самодостаточно (требуется дополнительный источник информации для обсуждения

мнения)

В

случае индивидуального общения можно и рассказать об объекте, и согласовать

критерии и операции, и ограничить круг используемых критериев и остаться

настолько довольными друг другом в результате обсуждения, что дополнительные

источники информации не потребуются.

В

случае ли многочисленности субъектов обсуждения (будь ли это семинар из трех

или более человек или ситуация массовой, в миллионы человек, коммуникации)

возникает необходимость в формировании интереса к объекту (пункт 1),

возможность однозначной интерпретации всеми участниками обсуждения высказанных

критериев падает практически до нуля (пункт 2), количество привлекаемых для

оценки критериев возрастает многократно (пункт 3) и предлагаются эти критерии

многочисленными источниками (пункт4).

В

этой ситуации (т.е. необходимости или желания поделиться своим мнением с как

можно более многочисленной аудиторией) для того, чтобы рассказать "о

чем-то", необходимо "этому" дать ИМЯ, то есть ограничить

описание объекта. Последующее согласование критериев и операций описания и

возникающая необходимость сократить число используемых критериев (прежде всего,

для уменьшения времени трансляции, т.к. внимание обратно пропорционально

времени коммуникации) приводит к еще большему ограничению описания объекта. На

определенном этапе это сокращение описания оказывается элементарно

информационно недостаточным для описания объекта и не позволяет его

дифференцировать от других аналогичных объектов.

В

результате в "сухом остатке" после многочисленных актов коммуникации

остается только рассказчик (1), имя объекта (2) и то, что у инициатора

коммуникации было "отношением к объекту", а у остальных формируется

как "переживания от называния имени объекта" (3). Вот эта троица - рассказчик,

имя объекта и переживания о имени - и составляет, собственно говоря,

"миф".

Хотелось

бы обратить внимание, что:

сам

объект мифотворчества может быть к этому моменту уже утерян и предельный случай

мифотворчества - религия - демонстрирует это в переходе от тотемизма к теизму,

пример того же ряда - мифологизация вождя после его смерти, или,

"обратный" эффект, приобретение объекта мифотворчества - упаковку

товара - после нескольких встреч с рекламой этой торговой марки (устойчивость

"обратного" эффекта гораздо меньше, чем "прямого":

несколько недель по сравнению со столетиями).

"переживания

от называния имени объекта" хотя и описываются через слова (так называемая

"ключевая лексика" - молитвы, например, - и "модели

описания"), к ним не сводятся и ими не описывается.

В

современных условиях, как правило, нет столетий для самостоятельной

"кристаллизации" мифа (как, например, было это время у религиозных

конфессий), он требуется или сейчас (в организационном консультировании), или

должен выполнять определенную задачу в ближайшем - до нескольких лет - будущем

(в маркетинговом или политическом консультировании). Соответственно, эти три

составные части разрабатываются консультантами в соответствии со своим

пониманием поставленных задач при соблюдении условий, соответствие которым

необходимо для успешной социализации мифа.

Условия

успешной социализации мифа делятся на содержательные и количественные.

Первым

и основным, содержательным, условием является совпадение кодов рассказчика и

реципиентов: описание должно проводиться с использованием только той лексики,

которая используется реципиентами для описания соответствующих объектов, и

только с использованием тех операций, которые используются реципиентами.

Проблема

"совпадения кодов" была осознана в рамках европейской традиции около

15 столетий назад и выразилась в запрете перевода Библии на национальные языки,

а в восточной традиции была осознана гораздо раньше и признана, по сути, не

решаемой. Такое решение выразилось в формировании процесса обучения через

"личное созерцание", а не через коммуникацию, как в европейской

традиции.

Проблема

спецификации кода очень интересна сама по себе и имеет огромное практическое

значение, особенно для системы образования и массовой коммуникации в условиях

глобализации информационного пространства. На сегодняшний день считается, что

прямому переводу на все языки подлежат всего около 60 понятий (например

"истина", но не "правда", которое является

культурно-специфическим для русского семантического кода, не во всех языках есть

отдельные слова для противопоставление "право - лево", но всегда есть

понятие "сторона", подробнее см. Wierzbicka A., Semantics: Primes and

Universals, 1996). Остальные слова любого конкретного языка (т.е., как минимум,

на порядок, а в развитых языках в сотню раз, больше "переводимых")

всегда содержат определенные специфические смыслы, теряемые при переводе на тот

или иной язык.

Проблема

несовпадения кодов различных социальных и политических групп в рамках одной

культуры или одного государства имеет еще более "горячее" значение,

т.к. в предельных случаях приводит к использованию оружия для навязывания

своего варианта кода соседям. В последующем единство понимания описания

возможно поддерживать только в условиях информационной изолированности, что

хорошо продемонстрировала советская и все остальные авторитарные системы (как в

Европе, так и в Азии), разваливающиеся при возрастании свободы поступления или

даже внутреннего обмена информации.

В

более "мирном" приложении задача выявления особенностей кода решается

при рекламировании. Спецификация рекламных текстов по лексике и грамматике для

конкретной потребительской группы повышает эффективность коммуникации

(измеряемой как необходимое количество контактов с рекламой для запоминания

сообщения) в 1,5-4 раза. Ошибка же даже в одном слове может приводить к потере

всех затрат на коммуникацию.

Вторым,

также содержательным, условием является соответствие рассказчика образу

"тот , кому я могу доверять". В современных условиях технически это

часто и "не человек вовсе" (газета, журнал, телепередача и т.д.),

также должны оцениваться как "имеющие доверие в данных вопросах" для

использования в качестве рассказчика. Учитывая, что все виды носителей и

персонифицируются реципиентами через конкретных людей и в обыденной жизни

антропологизируются ("Комсомолка" написала..."), то практическое

сведение критерия к антропоморфному вполне допустимо.

Степень

доверия к информации в зависимости от еЁ источника осознается даже на уровне

обыденного сознания (вопрос "откуда ты это знаешь?" в ответ на

неожиданное сообщение является стандартным). В условиях опосредованной

коммуникации значение имеет газета или телепередача, первая сообщившая о

событии или факте, издательство, в котором вышла книга, посвященная той или

иной проблеме, и т.д.

Третьим,

количественным, условием является необходимый уровень интенсивности

воздействия, обеспечивающий удержание внимания реципиентов и не позволяющий

занять внимание конкурирующим сообщениям.

Необходимая

интенсивность и длительность воздействия определяется характером распространяемой

информации и, вопреки распространенному мнению, практически не зависит от

наличия конкурирующей информации по данной теме. В случае равной интенсивности

воздействия конкурирующей информации по конкретной теме общество выбирает ту,

которая больше соответствует указанным выше критериям - соответствие по коду и

по "рассказчику". Сама зависимость эффективности от интенсивности

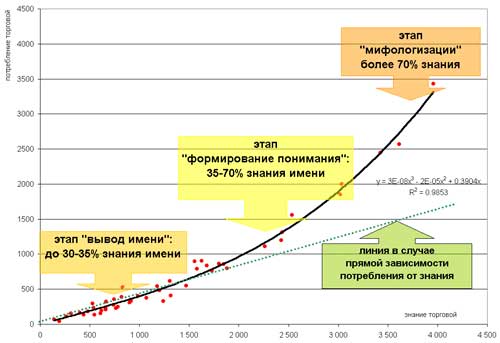

воздействия описывается S-образной кривой.

Если

указаpные условия соблюдаются, то социализация мифа состоит из четырех

последовательных этапов:

1.

Этап "вывода имени": уровень знания имени от 2.5% (типичный уровень

"фантома" по знанию брендов, событий и т.д.) до 30%-35% интересующей

социальной группы. В это время понимание имени характеризуется исключительно

"предвосхищением" людей, формируемым звучанием имени, восприятием

упаковки и т.д., а источник информации ("рассказчик") о имени не атрибутирован.

2.

При превышении уровня знания в 30-35% начинается этап "формирование

понимания": начинается этап активного присвоения характеристик объекту и

атрибутирования источников информации. Крайне опасный этап: разнообразие мнений

о характеристиках объекта и наиболее достоверных источников о нем, может

привести к конфликту между ними и отказу общества от дальнейшей

"работы" с именем. Может сформироваться группа активных

последователей "имени", смещения мифа в маргинальные социальные

группы, но массовым данный миф уже не станет никогда.

3.

При превышении уровня знания в 70% происходит "мифологизация": потеря

незначимых, с точки зрения реципиентов, характеристик, уменьшения их числа, что

облегчает продвижение в широкие массы. Также происходит "потеря"

источников информации, что также облегчает принятие мифа всЁ большим

количеством людей и формирование "самодостаточности" мифа, когда его

приверженцы начинают адаптировать миф к изменяющимся условиям внешней среды без

активного участия "источников" или без осознания таких источников

("рассказчиков").

4.

Этап "демифологизации" наступает в случае "обрастания"

объекта мифа дополнительными характеристиками, атрибуции источника мифа и т.д.

В этом случае при сохранении высокого знания начинает падать приверженность

мифу и он "умирает".

Cуществует

несколько "контрольных" областей, в которых можно проверить ту или

иную гипотезу о мифе на валидность и операционность. И хотя по сути эти области

различаются только временными перспективами, из-за принципиально разных

коннотаций, которые вызывает обсуждение этих сфер, используется проверка по

всем ним. Этими контрольными областями является конфессиональность (не

религиозность как таковая!), идеологическая работа и брендинг (раздел

маркетинга, описывающий формирование предпочтения той или иной торговой марки,

т.е. товара под определенным названием и/или упаковкой). Предлагаемая гипотеза

подобную проверку проходит, но привлечение данных по брендингу дает объяснение

на давний вопрос: почему распространение и сохранение конфессиональных и

идеологических мифов как доминирующих всегда связано с насилием? По данным

брендинга, доля приверженцев лидирующей торговой марки конкретной товарной группы

никогда не превышает 40-45% всех потребителей этой группы, а чаще всего и того

меньше (отчасти это зависит от количество конкурирующих марок в товарной

группе, но не только от этого). Нет никаких оснований считать, что относительно

возможности поддержки той или иной формы идеологических взглядов будут

действовать другие закономерности, чем в брендинге. Соответственно, увеличение

доли приверженцев определенных взглядов в определенной группе более 45% может

быть реализовано только насилием, примерами которого заполнены исторические

хроники. Правда, это приводило к довольно интересному результату: часть

приверженцев "победившей" точки зрения через небольшой промежуток

времени опять формировали "альтернативное" мнение (не обязательно в

рамках первичной темы, в средневековой Европе обычно шло чередование

религиозных и династических споров, в коммунистическом движение чередовались

экономические и философские ревизии и т.д.) и цикл борьбы за победы

"единственно верного учения" повторялся.

Список литературы

Для

подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.psycho.ru

|