Современные тенденции в лечении шизофрении

Современные тенденции в лечении шизофрении

Современные

тенденции в лечении шизофрении. Место эглонила при терапии острых и хронических

психозов

Лечение шизофрении является одной из важнейших задач современной психофармакологии, что

обусловлено как ее высокой распространенностью в популяции, так и большой частотой инвалидизации пациентов, определяющей то значительное бремя расходов,

которое ложится на общество в связи с этим заболеванием. Безусловно, начало психофармакологической эры в начале 50-х годов, открытие хлорпромазина и других

нейролептиков революционализировало лечение больных шизофренией. До этого невозможно было себе представить, чтобы какие-либо лекарства могли

воздействовать на бред или галлюцинации. Развитие нейролептической терапии привело к созданию психобиологического определения нейролептика,

сформулированного еще на заре психофармакологической эры в 1957 г. французскими исследователями J.Delay и P.Deniker. Они выдвинули пять признаков, определяющих

препарат нейролептического действия:

1) психолептическое действие без снотворного влияния;

2) купирование различных состояний психомоторного возбуждения;

3) способность редуцировать некоторые психозы

(антипсихотическое действие);

4) способность вызывать характерные неврологические и нейровегетативные реакции;

5) преимущественное воздействие на подкорковые структуры мозга.

Наиболее важными из них, на которых я хотел бы сейчас

остановиться, являются собственно антипсихотическое действие (способность редуцировать психоз) и способность вызывать характерные экстрапирамидные

реакции. J.Delay и P.Deniker считали, что между этими двумя эффектами существует корреляция. В частности, в связи с этим был создан мажептил, который

был заказан клиницистами как препарат с наибольшим неврологическим влиянием и который оказался действительно мощным или, по определению французских авторов,

инцизивным антипсихотиком.

Таблица 1. Примерная доза некоторых нейролептиков, вызывающая дистонические

экстрапирамидные побочные эффекты (по экспериментальным данным, у обезьян)

|

Препарат

|

Примерная доза, вызывающая дистоническую реакцию, мг/сут

|

Клиническая доза, мг/сут

|

|

Галоперидол

|

5-20

|

5-20

|

|

Сульпирид

|

2000-8000

|

6-1800

|

|

Рисперидон

|

5-20

|

4-8

|

|

Сертиндол

|

100-400

|

16-30

|

|

Клозапин

|

<1500

|

100-800

|

|

Оланзапин

|

24-96

|

10-30

|

|

Сероквел

|

1200-4800

|

300-900

|

|

Gerlach S., Peacock L. (1995)

|

Таблица 2. Дозы и аминазиновые эквиваленты

|

Нейролептик

|

Седативное действие

|

Антипсихотическое действие

|

Аминазиновый эквивалент(условн. ед.)

|

Средняя суточная доза

|

Суточные дозы, применяемые в стационаре

|

|

Хлорпромазин (аминазин)

|

++++

|

++

|

1,0

|

300

|

200-1000

|

|

Левопромазин (тизерцин)

|

++++

|

+

|

1,6

|

200

|

100-600

|

|

Клозапин (лепонекс, азалептин)

|

++++

|

+++

|

1,0

|

300

|

100-900

|

|

Хлорпротиксен (труксал)

|

+++

|

+

|

1,5

|

200

|

50-600

|

|

Перициазин (неулептил)

|

+++

|

+

|

5,0

|

60

|

300-100

|

|

Поксапин (покситан)

|

+++

|

++

|

4,0

|

75

|

200-250

|

|

Промазин (пропазин)

|

+++

|

+

|

1,0

|

300

|

100-800

|

|

Зуклопентиксол (цисординол, клопиксол)

|

+++

|

++

|

4,0

|

75

|

25-150

|

|

Климемазин (терален)

|

++

|

+

|

3,0

|

100

|

25-40

|

|

Перфеназин (этаперазин, трилафон)

|

++

|

++

|

6,0

|

50

|

20-100

|

|

Трифлуоперазин (трифтазин, стелазин)

|

++

|

+++

|

6,0

|

50

|

20-100

|

|

Галоперидол (галдол)

|

++

|

+++

|

30,0

|

10

|

6-100

|

|

Молиндол (мобан)

|

++

|

+++

|

3,0

|

100

|

50-250

|

|

Зипразидон

|

++

|

++

|

3,0

|

100

|

80-160

|

|

Сультоприд (барнетил, топрал)

|

++

|

+++

|

0,5

|

600

|

200-1200

|

|

Бенперидол (френактил)

|

++

|

+++

|

40,0

|

6

|

2-14

|

|

Флупентиксол (флуанксол)

|

++

|

+++

|

20,0

|

12

|

3-18

|

|

Трифлуоперидол (триседил)

|

++

|

++++

|

40,0

|

5

|

1-15

|

|

Дроперидол (дролептан)

|

++

|

++++

|

50,0

|

4

|

2-40

|

|

Кветиапин (сероквел)

|

++

|

++

|

1,0

|

400

|

75-750

|

|

Рисперидон (риспердал, рисполепт)

|

++

|

++

|

35,0

|

6-8

|

4-12

|

|

Зотепин (лодопин)

|

++

|

++

|

1,0

|

300

|

100-600

|

|

Прохлорперазин (метеразин)

|

+

|

++

|

3,0

|

100

|

75-200

|

|

Флуфеназин (модитен, фторфеназин)

|

+

|

+++

|

35,0

|

8

|

2-20

|

|

Пимозид (орал)

|

+

|

++

|

35,0

|

8

|

2-20

|

|

Пипотиазин (пипортил)

|

+

|

+++

|

7,0

|

40

|

30-120

|

|

Тиопроперазин (мажептил)

|

+

|

++++

|

15,0

|

20

|

5-60

|

|

Оланзапин (зипрекса)

|

+

|

+++

|

15,0

|

20

|

10-30

|

|

Сертиндол (сердолект)

|

+

|

+

|

20,0

|

12

|

8-24

|

|

Метофеназин (френолон)

|

+

|

++

|

7,5

|

40

|

10-100

|

|

Тиаприд (тиапридаль)

|

+

|

+

|

1,0

|

300

|

200-600

|

|

Сульпирид (эглонил)

|

-

|

++

|

0,5

|

600

|

400-2000

|

|

Амисульпирид (солиан)

|

-

|

++

|

1,0

|

300

|

200-600

|

|

Карбидин

|

-

|

+

|

3,0

|

100

|

50-200

|

|

Карпипрамин (празинил, дефектон)

|

-

|

++

|

3,0

|

100

|

50-200

|

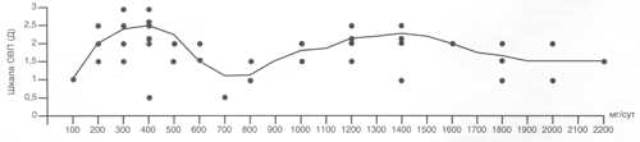

Рис. 1. Бимодальное распределение оценок глобальной эффективности эглонила (сульпирид) у больных шизофренией в

зависимости от максимальной суточной дозы (n=36)

Таблица 3. Синдромы-мишени действия сульпирида (эглонила) у больных шизофренией - I

|

Диапазон суточных доз, мг

|

|

Депрессивные состояния

|

- постпсихотическая (постшизофреническая) депрессия

|

200-400

|

|

и депрессивно-бредовые

|

- депрессивно-параноидные состояния

|

|

|

|

- депрессивно-ипохондрические

|

|

|

|

- деперсонализационные

|

|

|

|

- астено-анергические

|

|

|

Дефицитарные состояния

|

- апато-абулические

|

200-400

|

|

(негативная симптоматика)

|

- эмоциональная нивелировка

|

|

|

|

- аутизм, социальная изоляция

|

|

|

|

- когнитивные нарушения

|

|

|

|

- психомоторные нарушения (манерность, кататоническая симптоматика)

|

|

Таблица 4. Синдромы-мишени действия сульпирида (эглонила) у больных шизофренией - II

|

Диапазон суточных доз, мг

|

|

Параноидные (галлюцинаторно-бредовые)

|

- параноидальный (ипохондрический)

|

1200-1800

|

|

|

- галлюцинаторно-параноидный

|

|

|

|

- параноидный (персекуторный)

|

|

|

|

- парафренный

|

|

|

Острые бредовые (шизоэффективные)

|

- острый бредовый

|

800-1400

|

|

|

- депрессивно-параноидный

|

|

|

|

- онейроидно-кататонический

|

|

|

Гиперкинетический

|

- поздние дискинезии

|

200-600

|

Таблица 5. Феноменологическое сходство некоторых клинических синдромов с негативными расстройствами при шизофрении

|

Негативные симптомы

|

Депрессия

|

Побочное действие нейролептиков

|

|

Эмоциональное уплощение

|

Ангедония, психическое безразличие, анестезия

|

Психическая индифферентность, амимия

|

|

Апато-абулические нарушения (снижение психоэнергетического потенциала)

|

Моторная заторможенность

|

Акинезия, повышение мышечного тонуса

|

|

Когнитивные нарушения, бедность речи и ассоциативного мышления

|

Идеаторная заторможенность, трудности в сосредоточении внимания

|

Брадипсихизм, когнитивные расстройства, снижение вигилитета, нарушение концентрации внимания,

затруднение речевой продукции

|

|

Аутизм

|

Социальная самоизоляция

|

Вынужденное ограничение социальных контактов

|

Рис. 2

Таблица 6. Нежелательные эффекты при лечении эглонилом 2851 больных, страдающих шизофренией, эндогенной или

невротической депрессией

(Альбертс и соавт. Исследование побочных эффектов у пациентов,

лечившихся догматилом. Sem. Hop. 1985; 60:1351-7)

|

Нежелательные эффекты

|

Число больных

|

|

|

абс.

|

%

|

|

Неврологические

|

|

|

|

- тремор

|

147

|

5

|

|

- ригидность

|

125

|

4

|

|

- акатизия

|

66

|

2

|

|

- острая дистония

|

46

|

2

|

|

- саливация

|

17

|

1

|

|

Психиатрические

|

|

|

|

- тревога

|

86

|

3

|

|

- раздражительность

|

87

|

3

|

|

- колебания настроения

|

18

|

1

|

Таблица 7. Нежелательные эффекты при лечении эглонилом 2851 больных, страдающих шизофренией, эндогенной или

невротической депрессией

|

Нежелательные эффекты

|

Число больных

|

|

|

абс.

|

%

|

|

Вегетативные

|

|

|

|

- сухость во рту

|

55

|

2

|

|

- головокружение

|

49

|

2

|

|

- потливость

|

23

|

1

|

|

Сердечно-сосудистые

|

|

|

|

- гипотензия

|

24

|

1

|

|

Эндокринные

|

|

|

|

- аменорея

|

27

|

1

|

|

- галакторея

|

23

|

1

|

|

Прочие

|

|

|

|

- гастроинтестинальные

|

120

|

4

|

|

- увеличение массы тела

|

79

|

3

|

Таблица 8. Идеальный нейролептик

Более

широкий спектр биохимического и клинического действия

Одновременная

эффективность при различных синдромальных

вариантах

и стадиях течения шизофрении

Быстрое

купирование психомоторного возбуждения

и

галлюцинаторно-бредовой симптоматики при поддержании

нормального

уровня бодрствования больных

Коррекция

негативной симптоматики

Возможность

длительного применения без развития явлений

адаптации

Возможность

назначения 1 раз в день или реже

(для

пролонгированных форм)

Хорошая

переносимость (отсутствие экстрапирамидных

и других

соматоневрологических побочных эффектов)

Минимальное

число лекарственных взаимодействий

После введения в практику различных групп фенотиазинов в 1958 г. появился первый бутирофеноновый

нейролептик галоперидол, а затем в 1966 г. - родоначальник группы бензамидов сульпирид (эглонил). Хочу обратить внимание на то, что уже на протяжении более

чем 30 лет эглонил успешно применяется в психиатрической практике. В 1968 г. началась эра “атипичных нейролептиков”, как их теперь называют, к которым

относятся клозапин, зотепин, рисполепт и другие препараты. Основной чертой атипичных нейролептиков является малая выраженность или отсутствие

экстрапирамидных побочных эффектов. Именно в силу этого было подвергнуто ревизии психобиологическое определение нейролептиков J.Delay и P.Deniker

(1957). Вместе с тем если рассматривать этот вопрос более детально, то в целом определение остается верным. Все дело в том, что ученым удалось

"развести" дозы препаратов, вызывающие экстрапирамидный побочный эффект и собственно антипсихотическое действие. Экспериментальные данные

S.Gerlach, L.Peacock (1995), полученные на макаке-резус, позволяют судить о клинической дозе, вызывающей антипсихотический эффект, и примерной дозе,

вызывающей дистоническую экстрапирамидную реакцию (табл. 1). Для классического бутерофенона - галоперидола эти диапазоны доз приблизительно

одинаковы, т.е антипсихотический эффект всегда сопровождается экстрапирамидной симптоматикой той или иной степени выраженности. Для антипсихотиков нового

поколения эти диапазоны доз как бы "перекрываются". Например, 4-6 мг рисполепта - достаточно эффективная доза для купирования практически любых

психотических состояний, в то время как экстрапирамидные побочные эффекты развиваются при превышении этой дозы. Именно поэтому в свое время фирма

скорригировала терапевтическую дозу препарата в сторону ее понижения до 6-8 мг. То же самое касается и других современных нейролептиков. Примечательно, что для

сульпирида клинически эффективная доза варьирует очень широко от 600 до 1800 мг, а доза, при которой возникает выраженная дистоническая реакция, превышает 2

г. В широком смысле по этому показателю сульпирид может быть отнесен к атипичным нейролептикам.

Бензамидная моноциклическая структура является облигатным фрагментом всех нейролептиков. Для химической классификации нейролептиков

большее значение имеет стереохимическая структура молекулы, и в соответствии с этим сейчас выделяют ряд основных групп препаратов. Это фенотиазины,

бутирофеноны, бензамиды. К последним относятся сульпирид (эглонил), сультоприд (топрал или барнетил), тиаприд (тиапридал), метоклопрамин (реглан),

практически не применяемый в психиатрической практике, но хорошо известный в гастроэнтерологии, новый представитель группы бензамидов - амисульприд или

сольян, который уже зарегистрирован в Европе, но пока еще не вошел в практику в России, и некоторые другие.

Важнейшее значение для реализации антипсихотического эффекта действия и экстрапирамидных побочных явлений имеет значение блокада D2

дофаминовых рецепторов в нигростриальных и лимбической областях мозга. К вероятным клиническим проявлениям такой блокады относятся антипсихотическое и

седативное действия, экстрапирамидные явления, а также усиление выработки гормона пролактина и как следствие галакторея, нарушения менструального цикла,

нарушения водного обмена, остеопороз и некоторые другие эффекты, связанные с воздействием на туберинфондибулярную систему, а также развитие феномена

гиперчувствительности и малокурабельных поздних дискинезий при длительной блокаде D2-рецепторов.

Из пяти выделенных в настоящее время дофаминовых рецепторов первые два типа являются постсинаптическими. Блокада этих рецепторов прерывает

дофаминергическую передачу в синапсе. В то же время существуют подтипы этих рецепторов и на пресинаптической мембране, взаимодействие с которыми оказывает

прямо противоположный - стимулирующий (дезингибирующий эффект), развивающийся вследствие выхода в клеточную мембрану дофамина, с чем ученые связывают наличие

у некоторых препаратов, особенно при применении в малых дозах, так называемого психостимулирующего действия.

Современные методы исследования (например, техника связывания радиоизотопных лигандов) позволили практически полностью определить

степень связывания нейролептика с различными рецепторами не только дофаминовыми, но и другими. Все нейролептики в соответствии с их влиянием на

дофаминовые рецепторы можно разделить на пять групп. В первую группу попадают препараты, блокирующие D2-рецепторы и практически не действующие на другие

типы. Клинически это проявляется прежде всего антипсихотическим действием и при применении препарата в малых дозах, стимулирующим, связанным с воздействием и

на пресинаптические рецепторы, а также отсутствием серьезных адренолитических и холинолитических побочных эффектов.

Переходя к клиническим воззрениям на антипсихотическое действие нейролептиков, следует обратиться к концепции Г.Я. Авруцкого о спектре

клинической активности нейролептика, которая остается актуальной и сегодня. Она включает в себя семь параметров:

1. Глобальное антипсихотическое или “инцизивное” действие.

2. Первичное седативное (затормаживающее) действие.

3. Избирательное или селективное антипсихотическое действие.

4. Активирующее (растормаживающее), дезингибирующее и

антиаутистическое антипсихотическое действие.

5. Депрессогенное действие.

6. Нейротропное действие.

7. Соматотропное действие.

Рассматривая три из этих параметров: глобальное антипсихотическое (инцизивное) действие, первичное седативное действие

(затормаживающее) и активирующее (растормаживающее, дезингибирующее или антиаутистическое) действие, следует обратиться к биполярной классификации

нейролептиков P.-A.Lamber и E.Revol (1966), представленной в табл. 2. Французские авторы расположили все нейролептики в порядке убывания седативного

эффекта и нарастания растормаживающего (дезингибирующего) и антипсихотического действия. В соответствии с этой классификацией препараты седативной группы, к

которым относятся хлорпромазин, аминазин, клозапин и др., независимо от дозы вызывают седативный эффект. При нарастании антипсихотического действия,

особенно при применении малых доз, клинически проявляется дезингибирующее (растормаживающее) действие нейролептика, которое связано с воздействием

небольших доз на рецепторы пресинаптической мембраны, вследствие чего происходит некоторая дофаминергическая стимуляция.

К дезингибирующим нейролептикам можно отнести много препаратов, но в настоящее время на нашем рынке остался только сульпирид.

Эффективность эглонила в свете теоретических воззрений на зависимость клинического эффекта от применяемой дозы была проанализирована на материале

наших предшествующих исследований. Как видно из рис. 1, в распределении оценок глобальной эффективности (по шкале Авруцкого, Зайцева

“Оценка общей выраженности психоза - ОВП”) эглонила у больных шизофренией в зависимости от максимальной суточной дозы обращает на себя внимание прежде

всего его бимодальность, т.е. максимальный терапевтический эффект наблюдался в интервале доз 200-400 мг/сут. При применении доз выше 500 мг/сут наблюдался

некоторый “провал”, и эффективность вновь нарастала при использовании дозы 1200-1400 мг/сут. Этот эффект очень интересен, так как других нейролептиков с

таким бимодальным распределением неизвестно. Обычно эффективность нарастает плавно вместе с дозой. Анализ случаев, в которых имела место эффективность в

этих диапазонах доз, показал, что в первый пик (дозы 200-400 мг) попали два рода состояний (табл. 3) - депрессивные и депрессивно-бредовые, т.е.

связанные с гипотимным аффектом, и состояния с преобладанием негативной симптоматики - аутистические, эмоциональные расстройства, когнитивные

нарушения, а также кататоническая симптоматика, которая также вошла в этот кластер дефицитарных синдромов. Второй пик (дозы 600-1800 мг/сут) приходился

собственно на бредовые психозы (табл. 4). Было выделено два вида состояний, т.е. параноидные галлюцинаторно-бредовые психозы, объединяющие

разные синдромы: и парафренный, и персикуторный, и галлюцинаторно-бредовой, и паранояльный (в основном ипохондрический). В этих случаях дозы не только

приближались к максимальным, но и соблюдалось правило нарастания клинического эффекта с увеличением дозы. В эту группу попали случаи и острых бредовых

психозов (по типу шизоаффективных), хотя здесь эффективны были несколько более низкие дозы (800-1400 мг/сут). При отдельном анализе такого признака, как

гиперкинетический синдром, в том числе поздняя дискинезия, было установлено, что эглонил существенно уменьшает выраженность симптоматики, хотя, конечно, и

не излечивает полностью.

Исходя из современных воззрений, полученные данные можно трактовать как воздействие на два различных типа шизофрении в соответствии с

классификацией Т.Кроу - на негативную и позитивную шизофрению. И действительно, в первом кластере преобладали негативные синдромы, во втором - позитивные.

Противоречивым, на первый взгляд, представляется включение в первый кластер депрессивных расстройств. Из литературы известно, что эглонил

обладает некоторыми тимоаналептическими (антидепрессивными) свойствами. Вероятно, речь идет не об истинном тимоаналептическом действии и эффективности

при типичных эндогенных депрессиях. В данном случае в настоящем исследовании речь идет о том, что мы не смогли феноменологически четко разграничить эти

депрессивные синдромы от негативных расстройств при шизофрении. Из табл. 5 видно, что многие психопатологические феномены депрессивной, негативной и

психопатологической симптоматики пересекаются и их очень сложно разделить. По-видимому, речь идет прежде всего о глобальном дезингибирующем или

растормаживающем действии малых доз эглонила, в связи с чем он оказался эффективным для коррекции негативной и вторичной депрессивной симптоматики. Думается, что

речь идет о коррекции именно вторичных негативных расстройств, не столько собственно дефекта в крепелиновском понимании, как некоего необратимого

“рубца”, сколько о вторичной симптоматике. На рис. 2 показано, что ядерная дефицитарная симптоматика составляет меньшую долю негативной

симптоматики, большая часть которой связана с развитием психоза, паркинсонизма и депрессии.

Из данных литературы известна достаточно высокая переносимость эглонила. При применении в малых дозах процент развития как психиатрических,

так и неврологических побочных эффектов близок к плацебо-эффекту (табл. 6). Вегетативные и сердечно-сосудистые эффекты также минимальны (табл. 7).

Конечно, при нарастании дозы появляются и побочные эффекты, но это касается больше антипсихотического эффекта.

В заключение позвольте проанализировать свойства эглонила в свете концепции идеального нейролептика (табл. 8). Эглонил не

соответствует идельному нейролептику лишь по признаку более широкого биохимического действия, так как он, наоборот, оказывает в большей степени

селективное действие в основном на второй тип, а в малых дозах - на третий тип дофаминовых рецепторов. Однако в остальном для него, так же как и для других

атипичных нейролептиков, характерна эффективность при различных вариантах и стадиях шизофрении; достаточно типична способность корригировать негативную

симптоматику, прежде всего вторичную; возможность длительного применения с профилактической или противорецидивной целью без развития явлений адаптации;

хорошая переносимость. Отдельно следует подчеркнуть отсутствие риска серьезных лекарственных взаимодействий с эглонилом. Его фармакокинетическое действие не

связано с ферментативной системой печени, эглонил выводится почками, что изначально предполагает отсутствие взаимодействий через систему цитохромов

P450.

Статья С.Н. Мосолова "Современные тенденции в лечении шизофрении. Место эглонила

при терапии острых и хронических психозов"

|