Психологические особенности созависимых семей подростков-наркоманов

Психологические особенности созависимых семей подростков-наркоманов

Психологические особенности созависимых семей

подростков-наркоманов

М.И. Христофорова, Л.М. Шипицына

Кафедра специальной психологии СПбГУ

Санкт-Петербург

Долгое

время психологическим проблемам, связанным с наркоманией, в нашей стране не

уделялось должного внимания. К ним относится и сфера особенностей межличностных

отношений в семьях, в которых ребенок употребляет наркотики.

Можно

полагать, что с одной стороны, неблагополучие в семье имеет большое значение в

формировании аддиктивного поведения подростка, а с другой - очевидно, что при

наркотизации одного из членов семьи, деформируется вся система внутрисемейных

взаимоотношений.

Особое

внимание необходимо уделить проблеме созависимости. Психиатры считают, что в

результате совместной жизни с наркоманом его родственники зарабатывают себе

настоящую психическую патологию (которая, в свою очередь, вызывает и другие

болезни), - созависимость - комплекс особых черт характера, мешающих нормальной

и счастливой жизни, появляющийся у родственников и близких наркомана в

результате постоянной психической травмы и попыток приспособиться к ней.

При

этом, созависимость родственников препятствует выздоровлению наркозависимого,

то есть служит фактором, "подкрепляющим" болезнь.

Можно

выделить следующие стратегии созависимых лиц, способствующие развитию

аддиктивного поведения: чувство чрезмерной лояльности к наркоману, желание

(искреннее) справиться с трудностями его поведения; своеобразное чувство

ответственности за то, что у кого-то развилась наркозависимость (на интуитивном

уровне созависимые это понимают, и в какой-то степени они правы); стремление

сохранить положение, впечатление о семье в обществе, респектабельность;

стремление предотвратить опасные ситуации (угрозу ухудшения социального

положения из-за аддикции одного из членов семьи); желание сохранить семью;

желание смягчить агрессию наркомана; давление других людей (родственников,

знакомых); избегание помощи извне (психологической, медицинской и др.);

отсутствие осознания болезни, характера ситуации; подсознательное желание быть

незаменимым, необходимым для наркозависимого (это желание может превращаться в

желание осуществлять контроль и власть).

Когда

выясняется, что подросток употребляет наркотики, за помощью к психологам и

наркологам обращаются чаще всего напуганные, беспокоящиеся за своего ребенка,

родители (как правило, матери). Чаще всего они искренне хотят помочь своему

ребенку и себе избавиться от этого кошмара. В этих случаях у специалистов

появляется возможность работать с самим подростком и его родителями.

Целью

нашего исследования явилось изучение психологических особенностей

взаимоотношений матерей и наркозависимых подростков.

Обследованы

две группы подростков в возрасте от 13 до 18 лет и их матери. Экспериментальную

группу составили подростки, проходящие курс социальной реабилитации и адаптации

в Медицинском Центре "Группа Помощь" и их матери. Длительность курса

реабилитации индивидуально варьировалась. Диагноз - героиновая наркомания.

Количество обследуемых семей - 21.

Контрольную

группу составили подростки, не употребляющие наркотики, и их матери. Количество

обследуемых семей в данной группе - 15. Испытуемые подростки как в контрольной,

так и в экспериментальной группах живут в родительских семьях.

Для

наркозависимых подростков и их матерей были предложены анкеты, анализ которых

выявил статистические значимые положительные взаимосвязи в ответах матерей

между возрастом матери и наличием конфликтов с подростками (r=0,64), а также

сотрудничеством с ним (r=0,48). Статистически значимые, но отрицательные

корреляции в анкетах матерей отличались между возрастом матери и доверием к ней

подростка (r=0,52). В анкетах подростков выявлены статистически значимые

положительные взаимосвязи доверия подростков с общностью интересов с матерью

(r=0,53) и авторитетом матери (r=0,48).

Матери

чаще указывают на доверительность отношений, общность интересов и считают, что являются

авторитетом для своего ребенка, в то время, как подростки более склонны считать

отношения с матерью сотрудничеством и чаще подчеркивают конфликтность

отношений.

Вопреки

бытующему мнению, что чем больше разница в возрасте между матерью и подростком,

тем меньше у них общих интересов, что и служит во многом причиной возникающих в

отношениях проблем, анализ полученных данных не выявил этой закономерности.

Однако, установлено, что, чем старше мать, тем меньше доверия между ней и

подростком и больше конфликтов в отношениях между ними.

Как

показал корреляционный анализ, матери чаще склонны видеть взаимоотношения со

своим ребенком в более благоприятных тонах, чем подростки. Это, видимо, связано

с манипулятивным характером отношений наркозависимых подростков к своим

родителям.

Для

изучения нарушений семейного воспитания и выявления их психологических причин

была использована методика "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ)

Э.Г.Эйдемиллера и В.В.Юстицкис.

В

результате сравнения были выявлены следующие статистически значимые различия в

распределении признаков в экспериментальной и контрольной выборках, измеренных

с помощью методики АСВ (табл.1.).

Таблица

1

Статистически

значимые показатели по методике АСВ

|

Показатели нарушений воспитания и их причин

|

Средние значения

|

|

Экспериментальная группа (n=21)

|

Контрольная группа (n=15)

|

|

Гипоопека

|

5,85

|

3,53

|

|

Недостаточность требований-запретов

|

3,28

|

1,73

|

|

Недостаточность требований-обязанностей

|

3,42

|

1,73

|

|

Недостаточность санкций

|

3,28

|

2,46

|

|

Воспитательная неуверенность

|

3,85

|

2,93

|

|

Фобия утраты

|

3,76

|

2,2

|

|

Проекция негативных качеств

|

3,38

|

1,6

|

Можно

видеть, что для семей экспериментальной группы характерны такие нарушения как

гипопротекция, недостаточность запретов, недостаточность обязанностей -

требований к ребенку, недостаточность санкций, применяемых к ребенку.

Психологическими причинами нарушений семейного воспитания чаще является

воспитательная неуверенность матери, фобия утраты ребенка и проекция негативных

качеств на ребенка.

В

ситуации, когда мы говорим о гипопротекции, имеется ввиду, что подростку

оказывается недостаточно внимания родителей, до него "не доходят

руки"; за воспитание ребенка родители берутся лишь время от времени, когда

случается что-то серьезное.

В

случае недостаточности требований - обязанностей и требований - запретов

подросток имеет минимальное количество обязанностей в семье, что проявляется в

высказываниях родителей о трудности привлечения ребенка к какому-либо делу по

дому. При этом ребенку "все можно". Даже если и существуют какие-либо

запреты, подросток легко их нарушает, зная, что никто с него не спросит. Он не

отчитывается перед родителями, которые не хотят или не могут установить

какие-либо границы его поведения.

Минимальность

санкций свидетельствует о том, что родители предпочитают обходиться либо вовсе

без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения,

сомневаясь в результативности любых наказаний.

Воспитательная

неуверенность родителя (в данном случае матери) и фобия утраты ребенка

относятся к нарушениям взаимного влияния членов семьи, что обусловлено

нарушением воспитания по типу потворствующей гиперпротекции либо пониженным

уровнем требований к подростку. В этом случае как бы происходит

перераспределение власти в семье между родителем и подростком в пользу

последнего. Родитель "идет на поводу" у подростка, уступает даже в

тех вопросах, в которых уступать, по его мнению, никак нельзя. Это происходит

потому, что подросток сумел найти к своему родителю подход, нащупал его

"слабое место" и добивается для себя положения "минимум

требований - максимум прав". Фобия утраты связана с нарушением воспитания

по типу потворствующей или доминирующей гиперпротекции. "Слабое

место" - неуверенность, боязнь ошибки, преувеличение представления о

хрупкости ребенка, его болезненности, беззащитности. Страх заставляет одних

родителей тревожно прислушиваться к любому пожеланию ребенка и спешить

удовлетворить его (потворствующая гиперпроекция); либо мелочно опекать его

(доминирующая гиперпротекция).

Проекция

на подростка собственных нежелаемых качеств обуславливает эмоциональное

отвержение, жестокое обращение. Причиной такого воспитания нередко бывает то,

что в подростке родитель как бы видит те черты характера, которые чувствует в

самом себе.

Корреляционный

анализ взаимосвязей между психологическими причинами отклонений и нарушениями в

семейном воспитании в контрольной и экспериментальной группах показал, что

структура взаимосвязей в экспериментальной группе является гораздо более

разветвленной, с большим количеством корреляций по сравнению с контрольной

группой.

При

этом необходимо отметить, что в общих чертах структура зависимостей между

изучаемыми параметрами как в контрольной, так и в экспериментальной группах,

сходна. Например, в обеих группах проекция негативных качеств на ребенка и

неразвитость родительских чувств связывается с таким нарушением как

гипопротекция, а фобия утраты ребенка с недостаточным количеством требований -

обязанностей, предъявляемых ребенку со стороны матери.

Однако

интересным является факт, что если неустойчивость стиля воспитания по данным

контрольной группы связана с воспитательной неуверенностью прямой, то по данным

экспериментальной группы - обратной зависимостью.

Для

выяснения отношений матери к семейной роли и эмоциональных контактов с ребенком

были применены методика PARI Е.Шеффера и Р.Белла в адаптации Т.В.Нещерет.

В

результате сравнения были выявлены следующие статистически значимые различия в

распределении признаков в экспериментальной и контрольной выборках, измеренных

с помощью методики PARI (табл.2).

Таблица

2

Статистически

значимые показатели методики PARI

|

Показатели методики

|

Средние значения

|

|

Экспериментальная группа

|

Контрольная группа

|

|

Ограниченность женщины рамками семьи

|

13,57

|

11,33

|

|

Сверхавторитет родителей

|

16,76

|

14,13

|

|

Раздражительность

|

14,33

|

11,06

|

|

Подавление агрессивности

|

13,24

|

10,8

|

Было

выявлено, что для семей экспериментальной группы в большей степени характерны

следующие особенности: ограниченность женщины рамками семьи, заботами

исключительно о семье, стремление к сверхавторитету родителей, раздражительность

и подавление агрессивности ребенка.

Кроме

того, наблюдалась тенденция в различиях выборок по параметру "уклонение от

контакта с ребенком" (р=0,080, среднее по экспериментальной группе =

12,71, среднее по контрольной группе = 10,86).

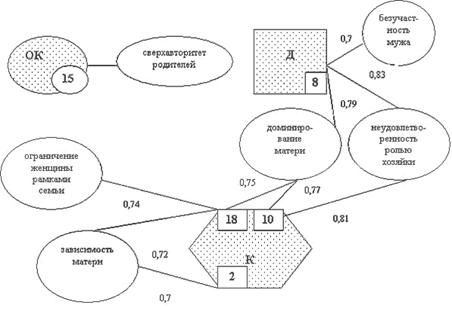

Представлялось

интересным рассмотреть структуру зависимости между отношением матери к семейной

роли и особенностями эмоционального контакта с ребенком (рис.1). Для этого были

построены корреляционные плеяды с использованием значения коэффициентов

корреляции r³0,7 (данные по экспериментальной группе).

Установлено,

что излишняя концентрация, как и излишняя эмоциональная дистанция, с ребенком

связаны с доминированием матери в семье и неудовлетворенностью женщины ролью

хозяйки. Излишняя эмоциональная дистанция также связана с

"безучастностью" мужа, а излишняя концентрация на ребенке - с

зависимостью матери и ограниченностью рамками семьи. Особый интерес вызывает

взаимосвязь оптимальности эмоционального контакта и сверхавторитета родителей.

Такая взаимосвязь может быть связана с приравниванием матерями оптимальности

эмоционального контакта и "послушностью" ребенка, признанием

авторитарности родительского мнения.

Рис.1.

Отношение матери к семейной роли и особенности эмоционального контакта с

ребенком.

(Условные

обозначения: ОК - оптимальный контакт, Д - излишняя дистанция, К - излишняя

концентрация на ребенке; цифрами указаны соответствующие номера шкал в

методике).

С

целью изучения мнения подростков по поводу установок, поведения и методов

воспитания родителей был использован опросник "Подростки о родителях"

(АDOR), разработанный в Психоневрологическом институте им.В.М.Бехтерева

(Санкт-Петербург). В результате статистической обработки результатов выявлено,

что для семей экспериментальной группы (как считают подростки) в большей

степени характерны "автономность" (3,66) самого подростка и

"непоследовательность" (3,61) воспитательных воздействий со стороны матери

(рис.2).

Рис.2.

Особенности родительско-детских взаимоотношений глазами подростка (АDOR)

Высокие

баллы по шкале "автономность" означают параллельное, автономное

существование членов семьи. В том случае, когда мы говорим о

непоследовательности, то имеем ввиду оценку подростком поведения матери как

чередование господства силы, амбиций и покорность, деликатность и

сверхальтруизм и недоверчивая подозрительность.

Рис.3.

Статистически значимые взаимосвязи между показателями "внутри"

методики ADOR в экспериментальной группе подростков

Обращает

на себя внимание тот факт, что в экспериментальной группе

"директивность" связана прямой зависимостью с

"враждебностью" и обратной - с "позитивным отношением". Это

может быть интерпретировано следующим образом: проблемные отношения между

матерью и подростком, отсутствие оптимального контакта связано с попыткой

матери применять директивные формы воздействия, использовать давление на

подростка, неприятие во внимание мнения ребенка, что, в свою очередь,

подростком воспринимается как негативное отношение к себе.

По

результатам факторного анализа, предпочтительной оказалась 4-х факторная модель

признаков со следующими названиями факторов: "Отношение матери к семейной

роли и близость эмоциональной дистанции с подростком", "Уровень опеки

над подростком", "Отношение матери к подростку глазами самого

подростка", "Отношение подростка к матери".

В

перечисленные факторы с ведущими факторными нагрузками вошли следующие

показатели:

Фактор

1 - "Отношение матери к семейной роли и близость эмоциональной дистанции с

подростком" (имеет наибольший вес): чрезмерность запретов (0,87),

исключение несемейных влияний (0,84), раздражительность (0,82), зависимость

матери (0,79), доминирование матери (0,76), неудовлетворенность ролью хозяйки

(0,75), подавление агрессивности (0,72), семейные конфликты (0,65), ощущение

самопожертвования в роли матери (0,63), чрезмерная забота (0,62),

гиперпротекция (0,61).

Фактор

2 - "Уровень опеки над подростком": недостаточность удовлетворения

потребностей подростка (0,87), желание ускорить развитие подростка (0,8),

гипопротекция (0,75), уклонение от контакта с подростком (0,74), неразвитость

родительских чувств (0,73), проекция качеств на подростка (0,71), строгость

(0,63).

Фактор

3 - "Отношение матери к подростку глазами самого подростка":

позитивное отношение к подростку (-0,72), директивность (0,67), автономность

(-0,62), враждебность (0,54).

Фактор

4 - "Отношение подростка к матери": общность интересов (-0,69),

доверительность отношений (-0,65), авторитет матери (-0,63).

Первые

два фактора относятся к взгляду матери на семейные отношения, а вторые два - к

мнению подростка о родительско-детских отношениях в семье. Как известно,

результаты факторного анализа могут быть использованы с целью типологии. Нами

были использованы первые два фактора, так как они имеют наибольший вес, и,

следовательно, можно предположить, что выделенные типы взаимоотношений в

экспериментальной группе являются наиболее часто встречающимися.

Исходя

из этого, представляется возможным выделить черты семей, наиболее характерные

для обследованной выборки.

Первую

группу, наиболее многочисленную, составили семьи:

с

нарушением воспитания по типу гиперпротекция и недостаточность запретов;

с

характеристиками отношения матери к семейной роли как зависимость матери,

доминирование матери, неудовлетворенность ролью хозяйки дома, самопожертвование

в роли матери;

с

особенностями контакта и эмоциональной дистанции между матерью и подростком,

для которых характерно исключение внесемейных влияний, подавление

агрессивности, что свидетельствует об излишней концентрации матери на ребенке.

В

таких семьях родительско-детские взаимоотношения строятся по принципу либо

потворствующей, либо доминирующей гиперпротекции. Подросток в такой семье

находится в центре внимания, семья стремится к максимальному удовлетворению его

потребностей.

Вторую

группу составили семьи со следующими особенностями:

с

нарушениями воспитания по типу гипопротекция, с недостаточным удовлетворением

потребностей ребенка и действием таких психологических причин как неразвитость

родительских чувств, проекция нежелаемых качеств на ребенка;

с

особенностями контакта и эмоциональной дистанции между матерью и подростком как

уклонение от контакта с ребенком.

В

данных семьях родительско-детские взаимоотношения строятся либо по типу

гипопротекция, либо по типу эмоционального отвержения. В первом случае ребенок

предоставлен самому себе, родители не интересуются им и не контролируют его. В

основе второго типа лежит осознаваемое, а чаще неосознаваемое отождествление

ребенка с какими-либо отрицательными моментами в жизни родителей. Ребенок

ощущает себя помехой в жизни родителей, устанавливающих большую дистанцию в

отношениях с ним.

Полученные

результаты позволяют судить о том, что родительско-детские отношения в семьях

наркозависимых подростков носят дисгармоничный характер. Отмечается нарушение

эмоционального контакта между матерями и подростками, подтверждается

существование эффекта созависимости. Все это свидетельствует о необходимости

семейной психотерапии при наркомании.

Не

возникает сомнений, что, во-первых, нарушенные, дисгармоничные внутрисемейные

отношения являются одним из базовых факторов становления аддиктивного поведения

у подростков, а, во-вторых, эти отношения могут значительно деформироваться в

связи с наркотизацией подростка.

Поэтому,

можно лишь с определенной осторожностью предположить, какие из выявленных нами

нарушений родительско-детских взаимоотношений являются причиной, а какие

следствием обращения подростка к наркотикам. Так, фобия утраты ребенка, может быть

условно отнесена к "приобретенным", в то время как воспитательная

неуверенность матери и проекция на ребенка нежелаемых качеств могут быть как

причиной так и следствием становления наркоманического поведения подростка.

Обращает

на себя внимание тот факт, что, несмотря на то, что исследование проводилось на

базе коммерческого Цента, и это позволяло предположить, что там лечатся

подростки, которых совсем нельзя назвать заброшенными и забытыми, тем не менее,

характерной чертой семейных взаимоотношений данной группы является гипоопека.

Следовательно, материальный достаток семьи и готовность родителей тратить

деньги на лечение ребенка не свидетельствует об оптимальности эмоционального

контакта между матерью и подростком и наличии достаточного уровня опеки над

ребенком.

Выводы:

Для

семей наркозавизимых подростков в большей степени, чем для группы здоровых,

характерны такие нарушения воспитания как гипопротекция, недостаточность

запретов, недостаточность обязанностей и санкций, применяемых к подростку.

Наиболее

часто встречающиеся психологические причины нарушений воспитания в семьях

наркозависимых подростков - это неуверенность матери в вопросах воспитания,

фобия утраты ребенка и проекция на ребенка нежелаемых качеств.

Особенностями

отношения созависимых матерей подростков-наркоманов к своей семейной роли

являются ограниченность женщины рамками семьи, заботами исключительно о семье и

стремление к сверхавторитету родителей.

По

результатам обследования созависимых выявлены следующие особенности

эмоционального контакта между ними и подростками: раздражительность и

авторитарное подавление матерью агрессивности подростка.

По

результатам обследования подростков-наркоманов взаимоотношения в их семьях

характеризуются как автономное, параллельное существование матери и подростка,

а также непоследовательность воспитательных воздействий, применяемых к

подростку.

Выделено

два типа семей: семьи с типом воспитания - доминирующая или потворствующая

гиперпротекция; семьи с воспитанием либо по типу гипопротекция, либо по типу эмоционального

отвержения.

Список литературы

Для

подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.rusmedserv.com/

|