Наследственный фактор в патологии речи

Наследственный фактор в патологии речи

Наследственный фактор в патологии речи

Самсонов Ф. А., Крапухин А. В.

Речь

как одна из важнейших функций головного мозга не является врожденной, как

некоторые элементарные формы нервной деятельности, а развивается по законам

условных рефлексов. Ее развитие связано с развитием и усовершенствованием

мозга. На основе сигналов первой системы и врожденных безусловных рефлексов в

коре головного мозга создаются условные связи между различными отделами мозга и

голосовым аппаратом. Нервные импульсы из области речедвигательного анализатора

через черепномозговые нервы приводят в движение органы речи. Обратная связь от

периферии к центру осуществляется по кинестетическому и слуховому пути. На

основе такой системы обратных связей формируется вторая сигнальная система,

которая поддерживается функцией первой сигнальной системы (особенно функцией

слухового и зрительного анализаторов).

Итак,

для нормальной речи и ее развития у ребенка необходимо:

а)

нормальное строение и функция центральной нервной системы и речевых центров;

б)

нормальное состояние органов голосо- и речеобразования (гортань, глотка,

полость рта, дыхательный аппарат и др.);

в)

нормальный слух, который необходим не только для восприятия и подражания речи

окружающих, но и для контроля собственной речи.

Анатомические

и функциональные особенности нервной системы, дыхательного аппарата, губ,

языка, неба и других органов, их специфическое развитие находится под контролем

наследственных факторов, которые образуют полигенную систему. Таким образом,

можно утверждать, что голос и речь как признаки индивидуума определяются

полигенной наследственной системой.

Для

изучения генетической детерминированности и социального влияния на развитие

речи обычно используется близнецовый метод.

По

данным Н. А. Крышовой и К. М. Штейнгарт (1969) временные характеристики речи

при многократном повторении одного и того же слова совпадают у однояйцевых

близнецов. При усложненных речевых заданиях, требующих приобретенный

индивидуальный опыт, эти временные характеристики у близнецов отличаются, но в

меньшей степени, чем в контрольной группе неродственных людей, то есть, как

элементарная, так и более сложная речевая деятельность имеет врожденную

обусловленность у близнецов. При значительном генотипическом сходстве сроков

развития речи определяется сходство и в характеристиках функциональной

деятельности речедвигательного анализатора.

Крайние

варианты становления речи у детей также в большей степени зависят от

наследственных факторов. Известно, что раннее становление речи, как и позднее

(в 2—2,5 года), прослеживается в отдельных семьях на протяжении нескольких

поколений, для которых средовые условия были одинаковыми. Это подтверждается и

при изучении времени становления речи у близнецов.

С

определенной вероятностью, можно говорить о наследственной обусловленности

легкости и трудности у детей в овладении чтением и письмом. О влиянии

наследственного фактора в понимании природы некоторых форм дислексии и

дисграфий говорит Reinhold в работе «Врожденная дислексия» (1964). Он отмечает,

что детям по наследству от родителей передается незрелость мозга в отдельных

его областях, которая проявляется в специфических функциональных расстройствах.

В таких случаях несколько членов семьи страдают дислексией и дисграфией.

Наследственная

задержка речи, то есть отсутствие нормальной речи у ребенка в возрасте 3-х лет,

по данным М. Зеемана наблюдается в 20,6% всех случаев позднего развития речи.

Автор наблюдал семьи, в которых задержку речевого развития можно было

проследить в трех поколениях, чаще всего по линии отца. А.

Митринович-Моджеевская (1965) указывает, что лица с запоздалым развитием речи,

как правило, бывают левшами; это наблюдается чаще у мужчин, а им дефект

передается от отца. По данным некоторых авторов, причиной запоздалого развития

речи является задержка процесса миэлинизации двигательных и ассоциативных

нервных волокон в центральной нервной системе. Этот процесс обычно начинается

раньше у девочек, чем у мальчиков. Факт наследственного характера задержки

речевого развития подтверждается и наблюдениями над однояйцевыми близнецами.

С

помощью клинико-генеалогического метода нами обследованы дети из

приготовительного и первых классов в школе-интернате № 96 Москворецкого района

г. Москвы (старший логопед школы — А. В. Крапухин; в работе принимали участие

студенты-логопеды дефектологического факультета МГПИ им. В. И. Ленина Заикина

В. П. и Дубовик И. Э.). Среди обследованных около 18% детей с задержкой

речевого развития имели наследственную отягощенность по этому речевому дефекту.

Часто запоздалое развитие речи прослеживалось в родословной в сочетании с

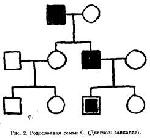

другими дефектами речи (дислалия, брадилалия и др.). Приводим родословную семьи

Р., в которой задержка речевого развития отмечалась у нескольких членов семьи

(см. рис. 1).

Отсутствие

речи (немота) как следствие наследственной глухоты, то есть глухонемота, как

правило, не сопровождается органическими поражениями речевого аппарата

(периферический и центральный отделы). Поэтому отсутствие речи в этом случае

полностью обусловлено наследственной (врожденной) патологией органа слуха.

Заикание.

Все

многообразие этиологических факторов, с которыми авторы связывают возникновение

заикания, можно разделить на два вида: предрасполагающие и вызывающие. К первым

относят: патологическое протекание беременности и родов, наследственность в

плане передачи слабого типа высшей нервной деятельности; соматическую

ослабленность ребенка, особенно в первые три года жизни; неблагоприятную,

нервозную обстановку в семье, а также речевое недоразвитие и дислалии, хотя

последние также являются результатом действия патогенных факторов. Все

предрасполагающие факторы сводятся к одному — изменение в работе нервной

системы, возникшее на ранних стадиях ее формирования.

Среди

вызывающих факторов бесспорно первое место занимает психическая травма, чаще

проявляющаяся в форме испуга. Из других причин следует отметить неблагоприятное

речевое окружение (контакт с заикающимися) и черепно-мозговые травмы. Известно,

что только определенное сочетание предрасполагающих и вызывающего факторов

играет роль в экологии каждой болезни. Можно предполагать, что в этиологии

некоторых форм заикания любой вызывающий фактор (или сочетание факторов)

внешней среды может оказаться решающим, если он воздействует на организм с

определенным генотипом.

На

роль наследственной предрасположенности в возникновении заикания указывают

многие авторы. Так, М. Зееман считает, что заикание в 1/3 случаев передается по

наследству, и приводит статистические сведения других авторов: Гуцман — в 28,8%

случаев определил наследственность заикания; Тром-нер — в 34 %; Малдер и

Надолечный в 40 %; Мигинд — в 42%; Седлачкова — в 30,9 % случаев. Автор

отмечает, что выявление заикания в родословной при опросе родственников затруднительно,

т. к. многие часто стесняются признаться, что они заикались сами или заикание

наблюдалось у их родных.

При

обследовании 100 заикающихся учеников той же школы № 98 г. Москвы (в работе

принимала участие студентка Благова Е. В.) нами установлено, что большую часть

составляют мальчики (69%). Наследственный фактор в этиологии заикания

обследуемых можно было отметить в 17% случаев, причем передача дефекта

прослеживалась по линии отца. В качестве примера приводим родословную Сергея С.

»

В

развитии семейного заикания нельзя не учитывать влияние одинаковых

неблагоприятно действующих факторов, но следует думать и о значении

специфической предрасположенности, которая может проявляться не только в виде

заикания, но и другими дефектами речи (тахилалия, задержка речевого развития,

дислалия), вегетативной и эмоциональной неустойчивостью и т. д.

Простые

статистические вычисления наследственности при заикании дополняются данными,

полученными при обследовании близнецов. Оказалось, что проявление

наследственности у однояйцевых близнецов отличается от проявления ее у

двуяйцевых. Из общего числа 31 пары однояйцевых близнецов М. Зееман (11

собственных наблюдений) отмечает заикание одного близнеца только в одной паре,

в других случаях заикались оба близнеца. Другие соотношения были обнаружены у

двуяйцевых близнецов: из 8 пар обследованных близнецов заикался только 1

близнец, хотя у 4 пар страдал заиканием один из родителей.

Дислалия.

Произношение

звуков речи, освоенное путем подражания, зависит от свойств раздражителя —

объекта подражания, от полноценности воспринимающих его аппаратов (слуха,

кинестезического чувства), от способности к воспроизводству такого же акта (М.

А. Пискунов, 1962). Мышечная система органов артикуляции участвует в акте

произношения вместе с другими мышцами тела, то есть речевая артикуляция связана

с общей моторикой организма. Моторная одаренность как биологический фактор

предрасполагающего характера определяет точность и четкость нервно-мышечной

деятельности (артикуляпии), которая развивается и совершенствуется в процессе

индивидуального развития под воздействием внешней среды.

Артикуляторные

расстройства у детей после 5-летнего возраста чаще наблюдаются у мальчиков, чем

у девочек, и также чаще наследуются по мужской линии. Известны случаи, когда в

трех поколениях одной семьи были лица с идентичной особенностью произношения

звука «Р». Наследственный характер дислалий подтверждается случаями одинакового

дефекта звукопроизношения у обоих однояйцевых близнецов.

Л.

Н. Ильина (1971) обследовала 123 семьи с семейными формами речевых расстройств

(заикание, дислалия, недоразвитие речи) и установила при

клинико-генеалогическом исследовании, что в семьях, где имеются дети с

нарушениями речи, идентичные речевые расстройства наблюдаются и у родителей.

Интересно, что заикание по линии матери передавалось чаще мальчикам, а по линии

отца — с одинаковой частотой и мальчикам и девочкам. У сибсов отмечены

одинаковые дефекты речи в виде нарушения темпа, ритма, фонетики, лексики,

контекстного изложения. Однояйцевые близнецы (11 пар) имели подобные нарушения

речи, а также изменения в психическом, неврологическом и соматическом

состоянии. Конкордантность по речевым нарушениям, по автору, равна 80%. При

анализе родословных установлено, что речевые расстройства начинаются в

определенном возрасте и передаются по доминантному типу.

Тахилалия.

Быстрая

невнятная речь (тахилалия, баттаризм) может быть у детей из семей, где есть

быстро и нормально говорящие лица. Некоторые авторы считают ускоренную речь

органически обусловленным нарушением центрального речевого механизма и значительную

роль в этом отводят наследственности, указывая на генетическую связь ускоренной

речи с заиканием.

Куршев

В. А. (1967) наблюдал 8 детей, которые не контактировали в момент развития

быстрой речи с быстро говорящими родителями и были в окружении медленно

говорящих, и все-таки стали говорить быстро. Этот факт указывает на связь этого

дефекта речи с наследственностью. Автор считает, что быстрый темп речи

обусловлен быстрым темпом мышления, и что тахилалия — мыслительно-речевое

нарушение.

В

этой статье мы не рассматриваем речевые нарушения при наследственных формах

умственного недоразвития. Известно, что олигофрения наследственной и

ненаследственной этиологии сопровождается различными нарушениями речи вплоть до

немоты, затруднением понимания обращенной речи, расстройствами (вплоть до

невозможности) чтения и письма, заиканием, дислексией и др.

Мы

не касаемся также дефектов речи, обусловленных нарушениями артикуляционного и

голосового аппаратов наследственной этиологии (расщелины губы и неба, прогения

и прогнатия и др.). Хромосомные синдромы и генные заболевания также могут иметь

в клинической картине симптомы нарушения речи и голоса, связанные с нарушениями

центрального и периферического отделов речевого аппарата.

Кроме

того, в наследственной патологии нервной системы (корковые речевые центры,

подкорковые образования, связанные с речевой функцией, и мозжечок) и при

нервномышечных заболеваниях (миотония, миопатия), когда в процесс вовлекается

мускулатура органов артикуляции, часто отмечается грубое нарушение речевой

деятельности, входящее в сложную симптоматику неврологического заболевания.

Итак,

различные нарушения речи — задержка развития речи, заикание, тахилалия и

дислалия, несвязанные с дефектами психики и органов чувств, — в некоторых

случаях имеют генетическую обусловленность. Речь — молодая функция коры

головйого мозга, развивается под влиянием различных факторов, каждый из которых

важен для развития нормальной речи. Поскольку и морфологические, и

функциональные признаки организма формируются на базе определенного генотипа

(под влиянием среды), то исключить роль генетического фактора в этиологии

некоторых нарушений речи нельзя. Имеющиеся в литературе сведения о роли

наследственности в патологии речи еще разрозненные и скудные. Однако в

последние годы заметно повысился интерес генетиков, логопедов, физиологов и

врачей к изучению и осмысливанию значения генетического фактора в развитии

речи. Можно надеяться, что совместные усилия специалистов разных отраслей науки

при комплексном изучении этиологии и патогенеза речевых нарушений помогут

педагогам логопедам эффективнее строить педагогический процесс и создадут

условия для успешного лечения и предупреждения расстройств речи.

Список литературы

Для

подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.pedlib.ru

|